スクリプカリウ落合は、旅にインスピレーションを得るアーティストである。中国、ヴェトナム、シンガポール、トルコ、ルーマニア、ポーランド、ドイツ、フランス、イギリス…各地を訪れる中で国際感覚を磨き、作品のテーマを見出してきた。日本だけにとどまっていると時に実感するのが困難な、宗教的対立、"人種"・ジェンダーなどによるマイノリティ差別、圧倒的な貧富の格差、難民、環境問題などの課題に対して、世界と渡り合える視点を備えている。

2つの祖国を持つスクリプカリウ落合は、ともすると生まれながらにしてグローバルな環境の中でそうした感覚を身につけてきたかのように錯覚されがちだが、実は国際的な感性や語学力は彼女が人生の中で経験してきたさまざまな摩擦や葛藤の末に獲得し、磨かれてきたものである。幼い頃からどこに行っても異質な存在として扱われてきた苦しみを、他者への共感に転換し、作品に昇華してきたスクリプカリウ落合。自身のバックグラウンドと正面から向き合う中で生まれてきた彼女の作品の中には、異なる文化への希求や、人間存在への根本的な信頼が感じられる。「人と異なることは脅威ではなく魅力である」という信条は、作者の魂から発せられるがゆえの強靭さを備えている。

スクリプカリウ落合のアンテナは、時の塵の中に埋もれている、見過ごされてしまいそうな土地の記憶や匂いに敏感に反応する。作品を生み出す題材を直感的にかぎ取っているのだと作家は語る。入念なフィールドワークや調査にもとづき、自身の中にあるイメージを実際の形にしていく。その過程で得られる思いがけない発見や出会いなど、偶発的な要素も柔軟に取り入れつつ、スクリプカリウ落合のまなざしは人間の営み、人の姿形を切り取る。そしてそれらは、強い吸引力を持って現代を生きる私たちの眼前にあらわれる。時の流れに漂白され、名前を失った見知らぬ故人の像は、ミステリアスな雰囲気を湛えつつ観る者の想像力を刺激し、不在の感触が時間や死に対する畏れの念を喚起する。そして彼女の作品にしばしばあらわれる光と闇が交錯する不穏な空気は、動物としての本能的な恐怖やプリミティヴな感覚を呼び起こす。

作者がテーマとするのは、人々の信仰や祭り、帰属意識など、古今東西あらゆる場面で認められるユニバーサルな事象である。普遍的であるがゆえに、スクリプカリウ落合の作品は社会の動きを反映して、フレキシブルな解釈を受け入れる度量を示す。パンデミックによる国境の封鎖が続く2021年初頭の現在、たとえば作家が過去に取り上げた題材の中で、写真の中の人物の頭部にビニール袋を縫い付けた〈呼吸〉はコロナ禍でのマスク着用をいやおうなく彷彿とさせるし、〈海〉や〈壁〉は人々を分け隔てるものという性格が強調される。また、いくつかの作品で提唱される〈ぶつからない、しなやかな共存〉のあり方は、ソーシャル・ディスタンスが推奨される現状を連想させる。ただし作品をどのように捉えるかは、鑑賞者にゆだねられている。

スクリプカリウ落合は、インスタレーション、絵画、写真、映像など、多彩なメディアを駆使して自らのイメージを現出させる。写真や映像の1コマ1コマは、対象の切り取り方や視点の点でまとまりを見せており、単体でも作品として成立しそうなのだが、それらが組み合わされた時、より豊かで重層的な世界観が立ち上がる。生と死、光と闇、自然と人工、過去と現在、東洋と西洋、こちら側とあちら側——彼女の作品は常に物事の二面性や境界をとらえ、さまざまなイメージが重なり合う。

————

今回の企画、アーティスト・プロジェクト#2.05スクリプカリウ落合安奈 越境する祝福-Blessing beyond the borders(埼玉県立近代美術館/2020年10月24日~12月23日)は作家にとって公立美術館での初の個展ということで、てっきり新作ぞろいになるか、近年取り組んでいる霊長類学・生態学的な観点からの絵画が加わると見込んでいたのだが、既存の3点を中心とする構成になり、予想を見事に裏切られた。しかし《Blessing beyond the borders》と《骨を、うめる-one’s final home》の両者が、鎖国と国際結婚というテーマを共有し、また地球儀やコンパスに似た渾天儀のゆらめきによってゆるやかに結びつくことで、いっそう深淵な意味合いを打ち立てているのを改めて会場で目の当たりにし、大型インスタレーションを共存させたいと語っていた彼女の選択が腑に落ちた。

また展示の準備をスクリプカリウ落合と進める中で、最初に作者から「越境する祝福」という全体を貫くタイトルを聞いた時は、(本人には言わなかったが)正直なところ、そこまで壮大なテーマの答えが示せるのだろうかという驚きと、言葉の響きとしてやや信仰がかったような重たいトーンを感じていた。やがて展示の全貌が見えてくる中で、この言葉は、スクリプカリウ落合が来場者に示す解答ではなく、問いかけなのだと理解した。作者いわく、「越境する祝福」とは、全人類に雨のように降り注ぐイメージである。スクリプカリウ落合は特定のメッセージを鑑賞者に押し付けることは意図していないが、感染症・デマ・差別・監視社会・移動の制限など、20世紀に克服されたと思われた諸課題が、実はすぐ足元に息をひそめていたことが露わとなった現在、文化の差異/共通性や国境を取り上げた作品を体感する中で、来場者は自らの胸中ではたしてどのような形で「越境する祝福」が可能なのかを考えるよう導かれている。会期中、このタイトルの独特なトーンに魅せられて来場したという声もあった。ここからは来場者の反応をまじえながら、展示をふり返りたい。

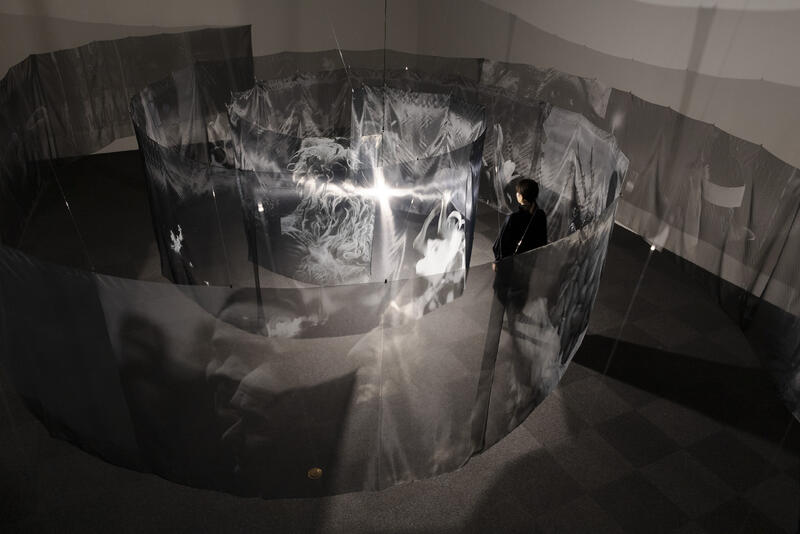

スクリプカリウ落合の作品からは、パワースポットすなわち霊的なエネルギーに満ちた場に似た感覚を得る人が多い。作者は恐山や沖縄の久高島など、各地の聖地に好んで足を運んでいる。そのためか、人々の祈りが積み重ねられてきた場が持つ強烈な磁力や、何が潜んでいるのか分からず怖いけれども、いちど飛び込んでしまうとむしろ心地よさを感じさせる夜闇のような空間は、彼女の作品にもつながる。《Blessing beyond the borders》は特にそのように体験する来場者が多かった作品で、邪気が取れる感覚、没入感、炎の中心にいるような印象、怖さから穏やかさへと変化する心、闇と溶け合うような奇妙な心地よさなどを感じ取る声が聞かれた。外側からは十字架のように見えた光が、ヴェールを剥ぐように作品の中心部に足を進めると実は豆電球だったことが分かって驚き、現代の社会と重ね合わせるような見方をした来場者もあった。

《骨を、うめる-one’s final home》は、ヴェトナムでのサイトスペシフィックなインスタレーション《北東10°》(2019年)をベースにしており、北東10°からホイアンの地へ吹く風を、日本の美術館の展示室で人工的に再現することの意味が問われた。視点を方角に限定せず、異国の地で生涯を終えた歴史上の人物の像をさらに前面に出し、「骨を、うめる」という、より普遍的なテーマへと発展させる工夫を加え、スクリプカリウ落合はこの作品を2019年末に都内で発表した。さらに今回は「鎖国」「国際結婚」を共通テーマに《Blessing beyond the borders》と組み合わせることで、もうひとまわり大きな構造を示すことが試みられている。《Blessing beyond the borders》の鐘の音が《骨を、うめる-one’s final home》の空間にも響き、時間と空間を超えた印象を受けたという声が来場者から聞かれたが、そうした反応は作者の期待する効果があらわれたことの証左である。また、波の映像に揺れるカーテンの前に、ヴェトナム風の大理石のタイルを敷きつめ、不在の象徴・墓のメタファーともいうべき木製の椅子が置かれたが、思わず腰かけようとする来場者が続出した(椅子の耐久性の問題から控えていただいていた)。目の前に打ちつける波と吹き寄せる風に、もっと近くで接したいと感じさせる引力のある空間に仕上がった結果であろう。

一方で、この作品に対しては、やや懐疑的なコメントも寄せられた。近年は東アジア交流史の中で、鎖国時代の開かれた側面に光が当たっているため、テーマ設定が時代に逆行しているという意見や、17世紀前半に生きた人間を「日本人」と規定することは、近代国家の枠組みにもとづく解釈を持ち込んでおり、当時の人々の関係性を「国際結婚」の用語に押し込めてしまうのは危険ではないかという疑問、作者の「日本人」「鎖国」に対するイメージや理解がナイーブすぎるという指摘などである。先入観をかたく自らに禁じつつ、対象を敬いながらも歩み寄ろうとする率直な姿勢は、スクリプカリウ落合の作家としての美点でもあるのだが、距離を置こうとしているはずの対象に知らず知らずのうちに絡めとられてしまう危険性は常に意識しておく必要があるだろう。作者自身、客観的な視座を保つためにも、アカデミックな側面からのリサーチにも今後さらに注力していく必要性を自覚しており、その意味でも会場からの反応は参考になると思われる。

新作映像《Double horizon》の作中で出てきた長崎、そしてクジラという題材は、スクリプカリウ落合にとって大きな可能性を秘めているように思えてならない。長崎の街のさまざまな文化が交錯する重層的な歴史は、彼女のような土地の記憶をすくい取るアプローチにとってはまさに宝の山であるし、クジラという生き物は、文化史的には捕鯨によって日本と他国の差異・衝突を象徴するものでもあり、一方で生態学的には人間の築いた国境という縛りを越えて大海を悠々と泳ぐ存在でもある。そうしたクジラの両義性は、スクリプカリウ落合が追究してきたテーマにぴったりと重なる。

作者自身が認めているように、現時点では本作は通過点である。スクリプカリウ落合のまなざしとともに旅をしているような印象を与えるこの作品については、場面場面の画作りはきれいだが、はたして表現としての創作なのかドキュメンタリーを志向しているのか、今一つ分からず半端な感じがするというコメントも会場で聞かれた。作者によると、答えはその中間を意図しているということである。最終的に映像インスタレーションに発展する予定とのこと、今後どのように結実していくのか、期待がかかる。

SNS上で人々を結びつける参加型の作品として、2015年から作者がライフワークとして各地で展開している《The backside over there》は、来場者の通行量の多い無料スペースに今回設置したこともあり、行きかう人々の耳目を集めていた。何といっても、2m×2mの物体としての存在感がある。アーティスト・プロジェクトの展示の一部と気がつかないまま、楽しそうにポーズを撮る親子連れの姿などもしばしば見られた。望遠レンズで撮影した海が作者の目に壁のように映ったことから、実物の壁として仕立ててしまった本作にそこはかとないユーモアのセンスを感じるのは、私だけであろうか。世界各地に厳然としてそびえ立つさまざまな「壁」を無力化するような、軽やかな可能性を秘めているように思われる。

今回の展示は、新型肺炎の影響による会期やリサーチの変更に始まり、限られた予算・時間・安全上の制約の中で、必ずしも作者の思う通りにいかなかったことが、さぞや多かったことだろう。美術館側が提供できた機材や空間設備についても決して万全とはいえない条件の中、スクリプカリウ落合が持てる力のすべてを注ぎ全身全霊で展示に取り組んだことが、傍から見ていてもひしひしと感じられた。ここ数年で大いに活躍の場を広げている彼女は、今後さらに大規模な展示の機会を持ち、より難しいシチュエーションも経験していくに違いない。展示のテクニックとして、与えられた空間の中で、作品同士を結びつけるのか/切り離すのか、鑑賞者と作品の距離感、より美しい仕上がりに見せる設営のノウハウ、機材の知識などが今後も課題となるだろうが、常に自分を高めることに余念のない作者のさらなる飛躍を願ってやまない。アートの力で社会を変えることに真剣に取り組むスクリプカリウ落合、次は何に挑み、私たちをどこへいざなってくれるだろうか。

(担当学芸員 五味 良子)